最近、仕事中の息抜きに毎日コーヒーを買うようになっています。

私が一番推しているボトルコーヒーはタリーズのブラックコーヒーなのですが、売っているスーパーがあまりないので妥協して他の商品を買うことも多いことが地味な悩みになりつつありました。

いい加減タリーズのコーヒーを探すのもめんどくさくなったので水出しコーヒーを家で作って持っていけば彷徨う手間が省けると考えて実行してみました。

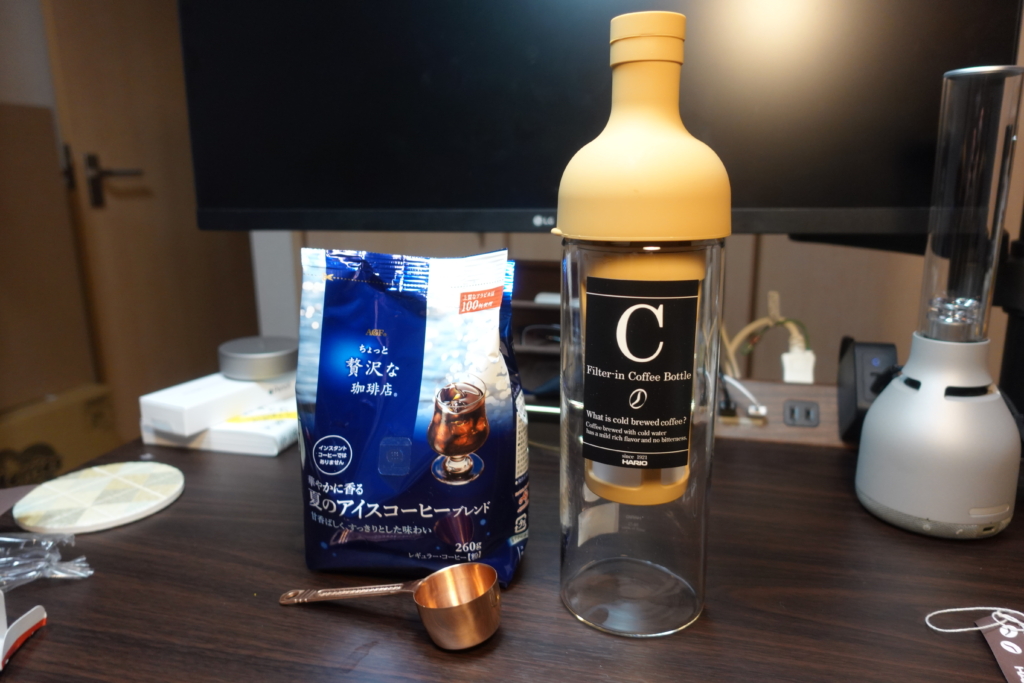

水出しコーヒーを作るために用意した器材

HARIO フィルターイン コーヒーボトル 650ml

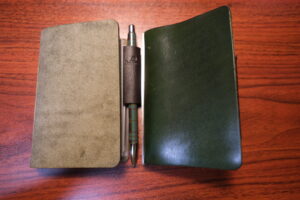

水出しコーヒーを作るために使うボトルはいろいろと種類がありますが、手入れのしやすさを重視して「HARIO フィルターイン コーヒーボトル 650ml」を購入しました。

実際に使ってみると手入れもしやすく、かなり使いやすいコーヒーボトルでした。

カリタ コーヒーメジャー 銅 10g

水出しコーヒーを作る際にはインスタントコーヒーと違ってコーヒー粉をある程度正確に計る必要があります。

そのために購入した製品がカリタの銅メジャーカップです。

1杯10gのスプーンを選んだ理由はHARIOのコーヒーボトルで水出しコーヒーを作るのに必要なコーヒー粉が50gだったからです。

とりあえず5杯きっちり入れておけば不足はないので使いやすいと考えて購入しました。

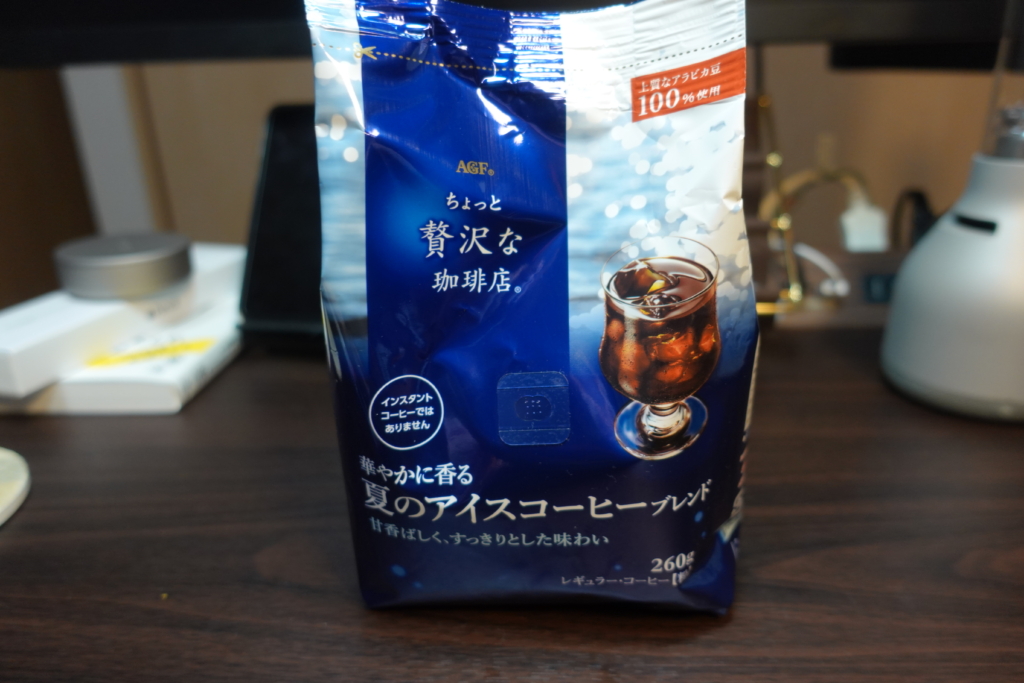

AGF「ちょっと贅沢な珈琲店 華やかに香る夏のアイスコーヒーブレンド」

水出しコーヒーを作る上で最も重要なコーヒー粉はAGFの「ちょっと贅沢な珈琲店 華やかに香る夏のアイスコーヒーブレンド」 を選びました。

今回が初めての水出しコーヒーなので特に選んだ理由はなく、Amazonで検索して一番最初に見つけたので購入しました。

そのうちコーヒー屋さんで豆から挽きたいという思いはありますが、今はめんどくさいので既製品の粉で試してみます。

水出しコーヒーの作り方は簡単

①フィルターにコーヒー粉をいれる

②水を規定量いれる

③ある程度色がつくまでゆっくりと左右に振る

④冷蔵庫で一晩(8時間)寝かす

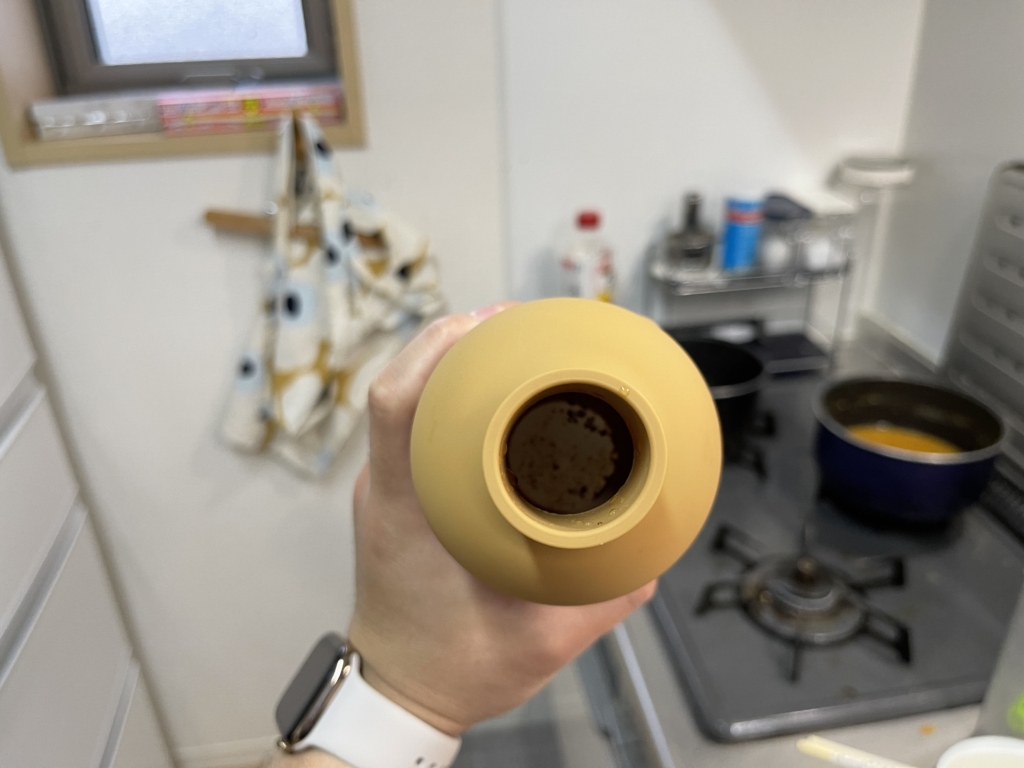

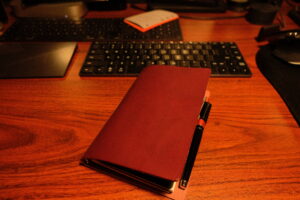

HARIOのコーヒーボトルのサイズ感はこんな感じです。

ネット情報では横置きもできるっぽいですが漏れたら怖いので我が家では縦置きでしか使用しない予定です。

缶コーヒーよりもスッキリしていて美味しい!

寝かすこと一晩、ようやく待ちに待った水出しコーヒーが出来上がりました。

コーヒーの色は仕込んだ時からあまり変わっていない印象です。

早速飲んでみたところ、ブラックなのに苦味が少なくスッキリしていて美味しいアイスコーヒーでした。

市販の缶ボトルのブラックコーヒーがちょっとヘビーに感じていた私にはちょうどいい濃さで、自分好みに味にできるという自家製のメリットを感じさせられました。

HARIOのコーヒーボトルは結構粗めの粉がいいらしく、確かにAGFの粉は少し沈殿していましたがフィルターのおかげで粉がコップや水筒に移行することはありませんでした。

AGFの粉は1杯あたり100円程度なのでカフェに入るよりも経済的ですし、缶コーヒーと変わらない値段で本格的な味わいを楽しめるので自家製水出しコーヒーは挑戦してみる価値が十分にあると感じました。

これからどんどん暑くなる季節なので冷たいアイスコーヒーで仕事の息抜きをしてみてはいかがでしょうか?

合わせて読みたい記事

コメント