先日、大食いのテレビを見ている時に一つの疑問が浮かびました。

大食いタレントはなぜ女性が多いのだろう?

もちろん、男性よりも小さい身体なのに大食いといった意外性がテレビにマッチしているということが最大の理由であるとは思います。

しかし、女性が多い印象を受ける要因はそれ以外にもあるような気がしてなりません。

例えば、女性しか経験することができない「妊娠」がキーになっていると私は睨んでいます。

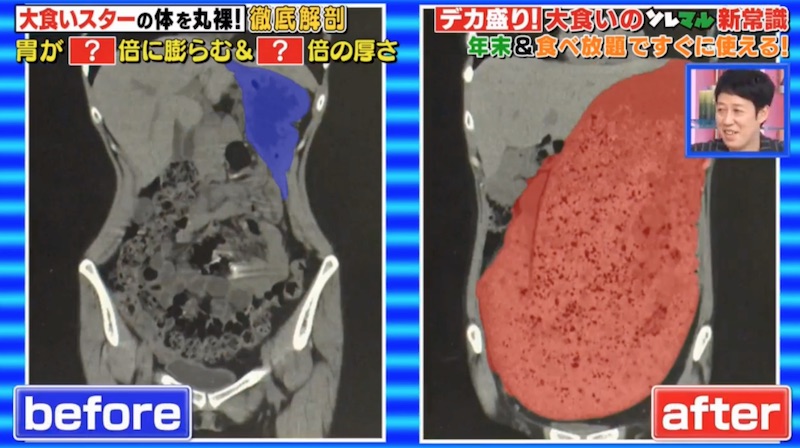

大食い後の胃の画像

こちらは大食いで有名なもえのあずきさんの大食い前後のCT画像です。

胃の広がり方が異常ですよね。

このCT画像を見ているうちに何やら既視感のようなものを私は感じるようになりました。

妊娠後期の妊婦さんの大きくなった子宮に似ている気がする・・・。

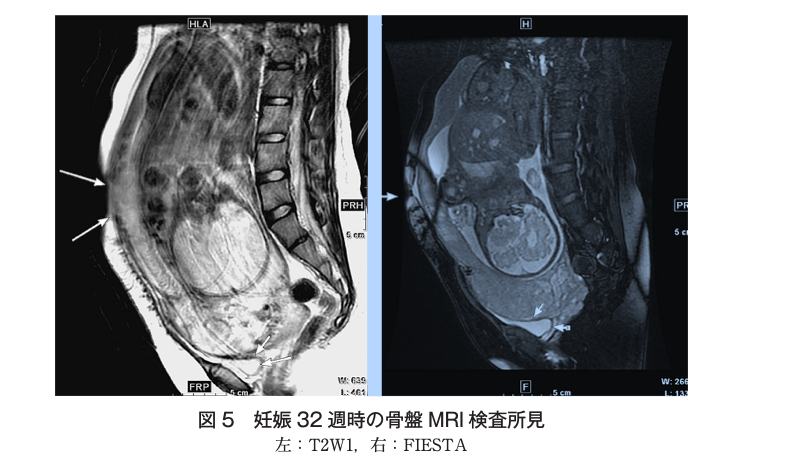

こちらはとある論文から引用した妊娠32週時のMRI画像です。

基本的に母体に精密検査を要する疾患が疑われることがなければCTやMRI画像を撮像することがないので探すのに少し苦労しました。

テレビとは画像の断面が違うので分かりにくいかもしれませんが、大きくなった子宮が他の臓器を圧迫して広がっていることがわかります。

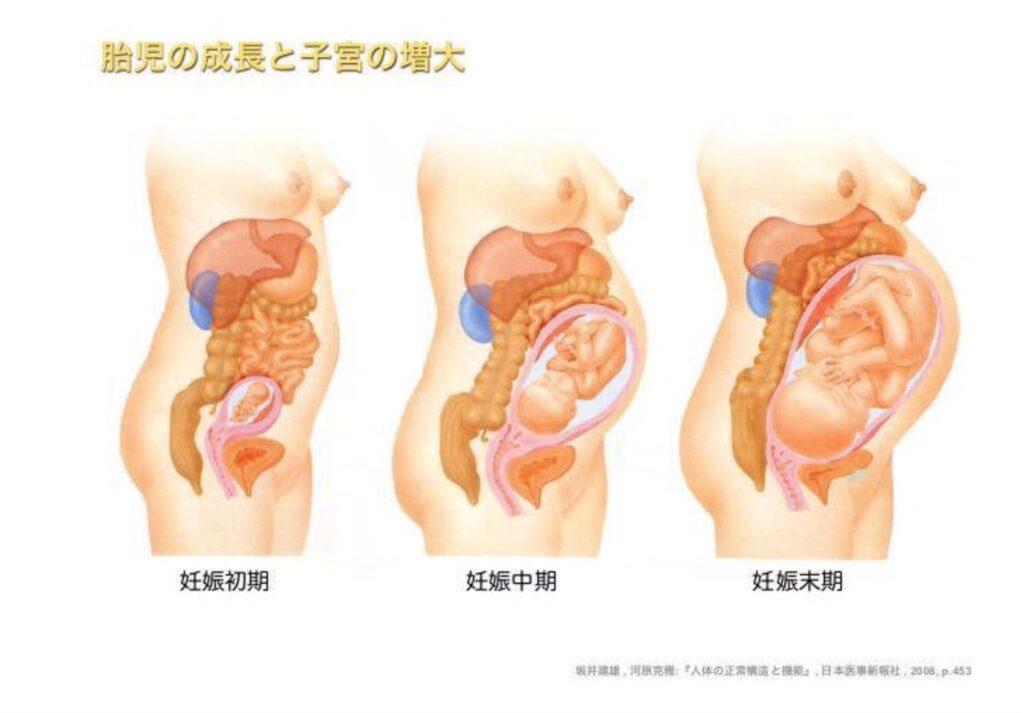

図解の方がわかりやすいと思うのでこちらの資料も合わせて貼っておきます。

これらの画像から、妊娠が可能な女性は内部の臓器が子宮などの他の臓器に圧迫されても忍容できる能力を秘めていることが推測されます。

大食いの女性の場合は圧迫する臓器が子宮ではなく胃になっている状態なのでしょう。

胃は子宮同様に腹側に位置する内蔵であるため、周辺臓器は比較的可動域が大きいのでこのようなことが起こると考えています。

もちろん、それ以外にも胃の位置や形質といった要素があると思います。

ですが、妙に大食い「女性」ばかりが取り上げられる一因として女性特有の身体的特徴も背景にあるのではないでしょうか。

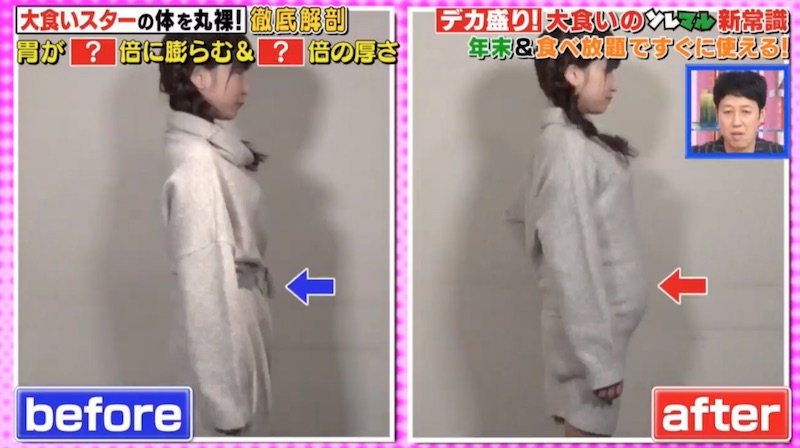

この画像を見るとAfterは完全に妊婦さんそのものですよね。

大食い男性の胃の画像が見当たらない

次に、大食い男性のCT画像を見て比較しようと思って検索したところそれらしき画像は見当たりませんでした。

調べて胃の画像が出てくるのはもえのあずきさん以外ではギャル曽根さんと三宅さんという謎の人のものばかり。

私の主観ではありますが、大食いの男性タレントは身体自体も大きい「見るからに食べそうな人」ばかりなのでわざわざ食前食後でCT画像を撮影されることがなかったのかもしれません。

大食い男性タレントは「小柄な女性がとんでもない量を食べる」という意外性を強調するための引き立て役でしかないのでしょう。

妊娠することができない男性は女性と比較して「胃の周辺臓器の可動域が狭いので身の丈に合わない無茶な大食いをできない説」を立証することは残念ながらできなさそうです。

結構いい線を言っていると自分では思うのですが・・・。

消化器学会あたりが一度徹底的に調べて論文を発表してくれたら面白いですね。

コメント